본문

-

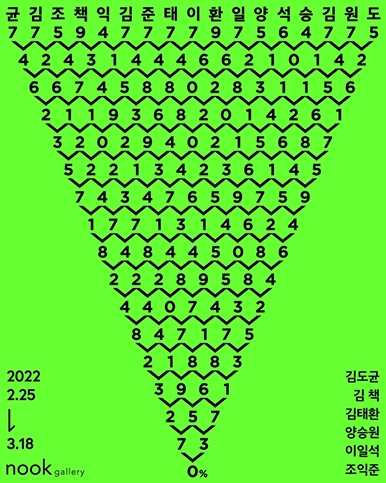

전시 포스터

-

Press Release

사진을 둘러싼 단상; 사진으로 시작해 사진으로 끝내기

맹나현

사진은 세상의 파편을 포착한다. 사진을 촬영한다는 것은 시간과 공간을 배경 삼아 그 안에 위치한 대상의 일부를 도려내는 행위와 같다. 도처에 존재하는 사진은 대체로 친숙하고 다루기 쉽다고 언급되곤 하지만 가까울수록 소홀해지는 대개의 경우처럼 사진에 대한 감각은 점점 무뎌지는 듯하다. 겉으로 드러나지 않는 내면에 쌓인 여러 겹의 층위는 그것을 파헤치려는 노력 없이 발견될 수 없으며 대부분의 사진은 그 외관처럼 얄팍한 상태로 존재한다.

2022년 2월 25일부터 3월 18일까지 누크 갤러리에서 진행되는 전시 《0%》는 사진을 다루는 작가 6인, 김도균, 김책, 김태환, 양승원, 이일석, 조익준이 참여한다. 이들은 모두 김도균의 작업실에 일정 기간 머무르며 사진에 대한 경험을 쌓아왔다. 사진으로 연결되는 작가들의 작업을 살펴보기 전에 사진을 둘러싸고 있는 이야기 중 필요한 부분을 짚어보는 단계가 선행될 필요가 있어 보인다. 보이는 것과 달리 얄팍하지 않은 사진을 탐색하기 위해 오랜 시간 겹겹이 쌓여 단단해진 사진에 대한 오해의 껍질을 말랑하게 만들어보자.

사진을 생산하는 도구인 카메라는 획일화된 메커니즘을 가지고 있다. 따라서 카메라는 인간의 눈과 달리 객관적이다. 객관적인 카메라를 통과한다는 점만 보면 세상의 부분을 있는 그대로 담아낸다는 사진에 대한 보편적 정의에는 문제가 없어 보인다. 하지만 사진의 생산 과정 대부분에는 촬영자가 존재하며 촬영자의 눈을 통해 렌즈가 비추는 대상을 포착한다는 사실을 간과해선 안된다. 즉 촬영자-카메라-피사체로 연결되는 생산 과정을 통해 확인할 수 있듯 렌즈를 통해 순간적으로 들어온 광선을 감광판에 비춰 상이 맺히는 과정에는 언제나 촬영자의 주관이 개입될 수밖에 없다. 그렇다면 카메라를 투과한 사진이 완벽하게 객관적인 상태에서 피사체 그대로를 기록했다고 볼 수 있을까?

물론 대상을 보이는 그대로 옮기지 않았다고 해서 사진이 아니라고 할 순 없다. 하지만 사진은 필연적으로 카메라와 촬영자를 횡단한다. 사진의 객관성은 카메라와 렌즈의 조건에 따라 자연스럽게 소실되는 경우도 있고, 촬영자의 신체 조건이나 의도 등에 따라 흐릿해지는 경우도 있다. 또한 횡단에 소요되는 시간 역시 촬영자와 카메라, 대상에 따라 얼마든지 달라질 수 있다. 예상치 못한 변수들의 방해와 간섭으로 대상과 대상을 둘러싼 시공간을 있는 모양 그대로 옮기기란 사실상 불가능한 것이다. 즉 우리가 보는 사진은 현실과 동일하지 않으며, 어느 정도 밀접할 순 있어도 얼마든지 조작 및 변형이 가능한 자의적인 장면일 수 있다는 점을 잊어선 안된다.

또한 사진은 대상과 그 대상이 머무르는 공간의 순간적 시간을 포착하며 찰나의 시간 속에 세계를 고정한다. 여기서의 시간은 상대적이며 촬영자 혹은 카메라는 사진 속에 담을 시간의 길이를 선택할 수 있다. 따라서 그 시간은 0.1초 혹은 그 미만의 육안으로는 확인할 수 없을 만큼 재빠른 시간일 수도, 10초 혹은 10분 같이 꽤나 긴 흔적의 시간일 수도 있다. 찰나의 순간을 한 장의 평평한 사진 안에 가둬둘 수 있다는 사실은 사진이 지나간 시간을 추억하는 낭만적인 수단이자 무언가를 관찰 및 기록하는 등 사라져선 안될 기억을 보존할 수 있도록 돕는다. 이처럼 사진은 늘 시간과 밀접한 관계를 맺고 있다.

사진의 결과물은 늘 평평하다. 사진은 입체적인 시공간을 평면으로 변환하는 행위라고 볼 수 있는데, 핸드폰 등의 스크린으로 보여지거나 인화지에 인화되었을 때도 대부분 납작하다. 사진의 두께는 스크린 혹은 인화지의 두께와 동일하며 한 장의 사진 안에 평평한 이미지가 중첩되더라도 물리적인 두께가 도톰해지지는 않는다. 우리가 늘 입체적으로 보고 사는 울퉁불퉁한 세상을 평평한 화면으로 옮기는 행위는 당연한 것을 낯설게 보이게 하거나 특정 장면을 극대화하는 효과를 발생시키기도 한다. 사진은 늘 얄팍한 상태로 존재하지만 그 속을 뻔히 들여다보기란 쉽지 않다.

이번 전시에 참여하는 작가들은 카메라를 매개로 피사체와 피사체를 둘러싼 시공간을 포착한다. 누군가는 시간을 중첩하거나 뒤섞으며 시간의 흐름에 대해 질문하고 디지털 데이터를 필름으로 복제해 디지털과 아날로그 사이의 원본성을 교란한다. 또 다른 이는 거짓된 상황으로 연출된 피사체를 촬영해 사진이 늘 현실을 담는다는 보편적 사실에 질문을 던지는가 하면 무언가를 증명하거나 그 과정을 가시화하기 위해 사진을 택한 경우도 있다.

김도균은 눈을 망원렌즈로 촬영한 후 디지털 편집 과정을 거쳐 이를 추상적으로 변주한 사진을 선보인다. 고속 연사로 촬영한 그의 사진을 시간 순대로 나열하면 흩날리는 눈과 시간의 움직임을 확인할 수 있지만, 작가는 이를 의도적으로 뒤섞어 각 장면 간의 인과 관계를 희석시킨다. 결국 그가 촬영한 눈 내리는 풍경은 촬영자와 카메라를 경유하며 예상치 못한 추상적인 결과물로 도출되었으며 뒤섞인 시간의 나열로 그 움직임은 더 모호해졌다. 또한 그는 디지털로 촬영한 사진을 다시 필름으로 옮겨 인화하는 리아날로그 과정을 거쳐 원본성을 상실한 디지털 데이터와 원본성이 대두된 아날로그 필름의 이질적인 속성을 가로지르는 뒤엉킨 결과물을 전시한다.

양승원 역시 리아날로그 기법을 활용한다. 그의 사진 속 피사체는 마치 우주와 같은 미지의 세계처럼 보이지만 예상과 달리 사진 속 풍경은 3D로 구현한 형상에 작가가 직접 촬영한 시멘트 표면의 사진을 덧붙여 만든 허구의 이미지이다. 사실상 조작된 이미지를 필름으로 출력하고 이를 다시 사진으로 인화한 것일 뿐 그 모태는 사진이 아닌 것이다. 연출된 완벽한 거짓의 상황과 그것을 촬영한 무형의 데이터를 유형의 필름으로 복제하는 행위와 같은 관람자에게는 보이지 않는 과정은 사진의 본질을 뒤흔들며, 뚜렷한 이미지에 속을 수밖에 없었던 관람자의 인지와 판단을 흐릿하게 만든다.

김태환과 이일석은 사진에 스며들어 있는 무질서한 시간의 속성에 주목한다. 김태환은 시간이 달라지며 무질서한 모습으로 변화하는 상태에 관심을 갖는다. 이는 건설 현장에서 근무했던 그의 경험에서 출발했다. 설계나 건축을 진행할 당시에는 완벽한 질서를 유지하다 이를 다시 해체하거나 시간이 흘러 자연적으로 부식될 때 무질서한 상태로 변화하는 모습을 관찰했던 것이 이번 작업의 계기가 되었다. 그는 이러한 흐름을 표현하기 위해 건물이나 구조물을 만들 때 사용하는 레이저 수평계의 빛을 무작위로 움직여 흐트러진 직선의 움직임과 지속하는 시간을 사진으로 담았다. 한 장의 사진 속에 흔적을 남긴 무수한 직선들은 무한히 출렁이는 곡선의 형태가 되어 정돈된 질서의 상태로부터 탈주한다.

이일석 역시 무질서한 시간을 다루지만 보다 더 본질적인 시간에 집중한다. 그는 과거, 현재, 미래로 시간을 구분하는 일반적인 방식은 생각보다 복잡한 문제를 내포하고 있으며, 세상이 어떻게 작동하는지 설명하는 기본 법칙들은 과거와 미래를 구분하지 않는다는 점에서 착안해 이번 작업을 구상했다. 그의 사진 속에는 과거와 미래, 그리고 사진이 촬영된 순간(현재)의 구분이 모호하다. 작가는 직접 제작한 삼중 진자 구조의 시곗바늘이 작동되는 모습을 사진으로 기록했는데 사진만 보면 움직임이 시작한 지점과 그 끝을 구분할 수 없다. 또한 시간이 지날수록 이전의 자취가 겹겹이 쌓이며 더 희미하고 모호한 형상이 된다. 그는 이전과 이후로 구분되곤 하는 과거와 미래라는 시간의 방향이 전무한 상태를 사진의 힘을 빌어 정지된 상태로 표현했다.

김책과 조익준은 무언가를 기록하고 증명한다는 사진의 기본 속성을 작업의 주된 요소로 활용한다. 김책의 〈백 하고도 사십 년〉은 거울이 깨지는 찰나의 시간을 가시화한 작업으로 ‘거울을 깨면 7년간 재수 없다’는 미신에 의문을 갖고 시작한 작업이다. 도처에 즐비한 미신과 편견은 예상치 못한 규칙을 형성하고 자유를 억압하는데 작가는 이러한 억압으로부터 해방되기 위해 이를 직접 깨부순다. 그는 도구를 택하고 거울을 깨는 행위를 수행하며 편견이 되어버릴 수 있는 미신을 타파하고자 한다. 그리고 그 행위는 사진으로 기록되며 미신에서 벗어나기 위한 일종의 수행적 행위의 결과물로 남겨진 사진은 그의 행위 자체를 증명한다.

김책과 달리 조익준은 외부적 요인이 아닌 ‘나’라는 존재가 존재했음을 증명하기 위해 사진을 택했다. 인간의 내부 기억은 끊임없이 왜곡된 변화를 겪으며 기억으로 무언가를 보존하는 것은 불가능에 가깝다. 따라서 그는 카메라라는 도구를 활용해 인간이 자체적으로 기록할 수 없는 흔적을 남기고자 한다. 〈EM〉은 자신이 서있는 위치에서 달이 선형으로 궤도를 따라 움직이는 흔적을 기록한 작업으로 그렇게 탄생한 사진은 촬영자인 자신이 그 시간 동안 그 자리에 있었음을 증명한다. 달은 누구나 볼 수 있고 기상 조건과 각자의 위치에 따라 다르게 보이지만, 달과 그 달을 기록하는 작가 본인과 기록하기 위해 머물렀던 시간 자체는 변하지 않는다.

지금까지 살펴본 파편적인 사진에 대한 단상은 이번 전시에 참여한 6인의 작가들에게 교차로 나타나는 특징이다. 사진은 시간의 이미지를 제공했고 필름에서 디지털로의 전환은 사진의 기능과 영역을 무한히 확장 시켰지만 그에 비해 사진에 대한 통찰은 사진이 확장하는 속도만큼 빠르게 진행되고 있지 못한 듯하다. 그동안 사진에 대한 복잡한 층위를 애써 못 본 척하며 이를 너무 가볍게 여기고 있던 것은 아닐까? 누구나 사진을 생산하고 소유하며 살고 있는 지금, 사진에 대해 얼마나 이해하고 있는지 되돌아볼 필요가 있어 보인다.전시제목0%

전시기간2022.02.25(금) - 2022.03.18(금)

참여작가 김도균, 김책, 김태환, 양승원, 이일석, 조익준, 맹나현

관람시간화~토: 11:00am~6:00pm

공휴일: 1:00pm~6:00pm휴관일일, 월요일 휴관

장르사진

관람료무료

장소누크갤러리 nook gallery (서울 종로구 평창34길 8-3 (평창동) )

연락처02-732-7241

-

Artists in This Show

-

1973년 출생

-

누크갤러리(nook gallery) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

여세동보 與世同寶: 세상 함께 보배 삼아

간송미술관

2024.09.03 ~ 2024.12.01

-

2024 광주비엔날레 기념특별전 《시천여민 侍天與民》

광주시립미술관

2024.09.06 ~ 2024.12.01

-

무등: 고요한 긴장 Equity: Peaceful Strain

광주시립미술관

2024.09.07 ~ 2024.12.01

-

제15회 광주비엔날레 네덜란드 파빌리온 《두개의 노래 Two Songs》

광주시립미술관

2024.09.07 ~ 2024.12.01

-

2024 아르코미술관 × 레지던시 해외작가 초대전 《나의 벗 나의 집》

아르코미술관

2024.11.21 ~ 2024.12.01

-

두 개의 숨: 권영우·김창열

제주도립 김창열미술관

2024.08.27 ~ 2024.12.01

-

김창열: 물방울, 찬란한 순간

제주도립 김창열미술관

2024.08.27 ~ 2024.12.01

-

미디어아트 스크리닝 《플라스틱 풍경》

영화의전당

2024.11.22 ~ 2024.12.03